発売以降、人気が続くフルサイズミラーレス一眼【SONY α7III / ILCE-7M3】

速攻予約で発売日に手にしてから純正レンズや他社レンズなどを装着してメインカメラとして使用しているが、アマチュアの私にはこれで十分と思いながらもミラーレスってまだまだ過渡期だと実感することがある。

α7IIIのトータル満足度を考えると許容できる小さな部分だが、SONYには是非改良して欲しいところをレビューします。

センサーダストに悩まされる

これはα7IIIに限らずSONYのαミラーレス全て、ひいては他社ミラーレスに対しても言えることだがレンズを外すといきなりセンサー部がむき出しなので一眼レフと比べて格段にチリやゴミが付着しやすい。

特にα7シリーズはフルサイズセンサーで表面積が大きく神経質になる。

屋外でレンズ交換する際は

・風のない場所

・マウント面は下向き

・焦らず丁寧かつ素早く

などの基本を常に意識しているのだが、回数を重ねる内にどうしてもゴミの付着が出てくる。

もちろんセンサークリーニング機能(メーカーによって名称は違う)もマメに使っているが、SONYはセンサークリーニング機能(アンチダスト機能)が他社と比べて効果の弱さを感じる。

α7IIIのアンチダスト機能は

~帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による~

とありますがこの『センサーシフト駆動』てやつはボディ内手ブレ補正機構を応用した方式でCMOSセンサーをブルブル!っと振動させてゴミを除去するもの。クリーニングモード実行中はボディ全体に伝わるほど強力な振動なのだが、それに反してどうも効果はイマイチ。

以前レンズ交換した際に極小の糸クズがセンサーに付いたのですぐにクリーニングモード実行

糸クズは…そのままw 結局ブロワーで吹き飛ばしました。

これがきっかけではないが私はアンチダスト機能は他社も含め気休め程度に捉えておくことにしてます。結局のところ、振るい落としたゴミをボディの外に排出する機能ではないからね。

またシルボン紙と無水エタノールなどで行う湿式のセルフクリーニングはAPS-C機までと決めています。フルサイズほどの表面積だと均一に拭き上げるのは非常に難しく最悪損傷のリスクを伴います。

以前メーカー正規の代理修理店で聞いた話ではセンサー清掃を一発で決める作業は何年経験しても難しいと聞きました。

基本はブロワー清掃で、落ちないゴミが目立って来たらメーカーに清掃依頼することにしてます。新品購入ボディは一年のメーカー保証があるので期間中はサービスセンターで無料でセンサークリーニングを依頼できる。α7IIの時は6回くらい持ち込んだかな。

SONY公式HPサポートページ

【ソニーサービスステーションでのクリーニングサービス】

追記:α7IIIを使用して半年を過ぎたが、α7II使用時と比べて明らかにチリ、ゴミの付着頻度が少なくブロワーで除去しやすくなった。センサー表面の防汚コートの性能が以前より良いのだろうか?

追記2:ジャンクレンズを何本も整備する内にシルボン紙の扱いも慣れたので今ではフルサイズ機も自分で拭き上げています。その際はメニューからクリーニングモードを実行して電源はオンのままに。この状態だとボディ内手振れ補正でフリーになっているセンサーが固定されるので安定した作業が行えます。

背面液晶がスペックダウン

歴代α7の3.0型液晶モニター

α7:92万ドット

α7II:123万ドット

α7III:92万ドット

ようやくα7IIIでタッチパネル対応になったものの、なぜかドット数が初代に先祖返りしている。ちなみに上位機種のα7RIIIは144万ドット

う~ん、カメラメーカー全体で見れば今どき92万ドットってもはや最下層のエントリークラスくらいしか採用していないのでは…

一体どうしたSONYとα7III発表時このスペックダウンには正直ゲンナリした。

では実用でも不満はあるかと言えば…実はない笑

同じドット数の初代α7と比べるとα7IIIの方が明らかにクッキリ高精細でα7IIに全く見劣りしない。液晶技術の日進月歩を感じた。

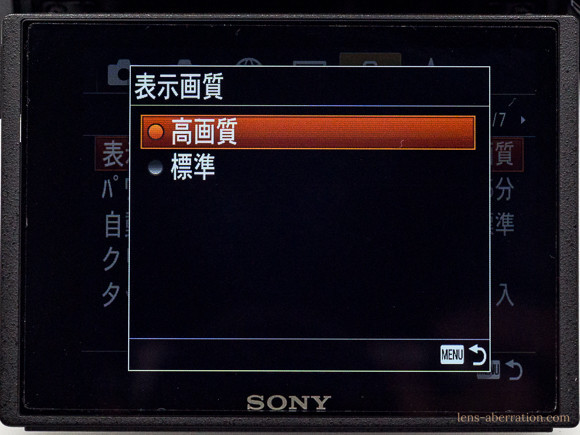

さらにα7IIIでは「表示画質:高画質モード」が追加されたのでより高精細に表示できる。私は標準モードでもオールドレンズなどのピント合わせに不満はなく、バッテリーの消費が速くなるので高画質モードは滅多に使いません。

追記:APS-C クロップモードでは高画質に設定した方が明らかに解像度が良い。

しかし他社フルサイズ機とスペック比較すると「ん?」と気になる部分ではあるので、出来ればα7IIの123万ドットに据え置きの方が新規や乗り換え検討中のユーザーに対して印象が良かったかも。

まあα7IIIはかなり戦略的な価格の機種なのでギリギリのコストの切り詰めによるものなのかもしれない。

電子ファインダーの解像度

追加項目。電子ビューファインダー/EVFのスペックは発売当初“ベーシックモデル”として過不足のない性能だったが、他社からフルサイズミラーレスが続々登場したことで見劣りするようになった。各社のスタンダート機を比較すると最もドット数が低い。

| ドット数 | 倍率 | |

| α7III | 約236万 | 約0.78倍 |

| EOS R | 約369万 | 約0.76倍 |

| Nikon Z6 | 約369万 | 約0.8倍 |

| LUMIX S1 | 約576万 | 約0.78倍 |

ドット数自体は前のα7IIと同じながら倍率が0.71倍⇒0.78倍、T*コーティングの追加で高画素機のα7RIIと同等の性能になっている。とは言え、既に一世代前のEVFと言われても仕方ない。

上位機のα7RIIIが「約369万・0.78倍」なのでヒエラルキーによるものでしょうが、Nikon Z6が上位機のZ7と同じEVFを採用して絶賛されています。逆にCanonは下位のEOS RPでEVF性能を下げた。LUMIX S1は現状最高峰。

EVFは後発の他社が少し羨ましいですが笑、私のユルい撮影スタイルにおいては買い替えたくなる程の大きな差は感じていない。ミラーレスに移行してから背面液晶で撮ることも多くなったしね。

ファインダーの良し悪しは個人差が大きく、動体撮影ならリフレッシュレートなども重要。眼鏡と裸眼でも見え具合が変わるので購入前に実機で確認した方が良い。

タッチパネル機能が不完全

α7IIIのタッチパネル機能は基本的に撮影時のフォーカスエリア関連にしか用途はなく、メニュー画面の操作は出来ません。

それははまだいいとして画像再生時のフリック/スワイプによる画像送り、ピンチイン/アウトによる拡大縮小ができないのは何故なのか?

タッチパネル採用の他社ミラーレスなら数年前のエントリー機でも当たり前にあります。※ダブルタップによる倍率固定の拡大は可能だが使い勝手は微妙

どうもSONYは一眼カメラのタッチパネル導入に積極的ではない印象。

可能ならファームウェア更新で機能拡張して欲しい。不要の場合はオン/オフ設定も追加すれば良いだけなのだから。

フォーカスエリア視認性の悪さ

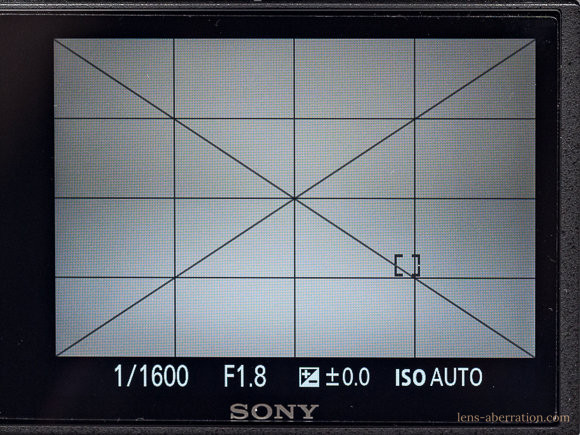

フォーカス枠のカラーは通常ブラック(正確には濃いグレー)で表示され合焦時のみグリーン点灯される。問題はフォーカス枠 “移動時” もブラックのままなこと。

夜景や日陰など薄暗い場所では視認性が悪く見失ってしまうことがあり、一度中央に戻してから再度フォーカス枠移動することが多々。グリッドラインを表示すると更に見えづらくなる。

非常に優秀なAFを備えながら、この仕様だと撮影テンポを損なってしまう。

世代の古いα7、α6000などではフォーカス枠移動時はオレンジ色に点灯します。

これは「フォーカスセット」と言う機能で、α7IIIにも残されていますがボタンを押して機能呼び出しを行う上に、素早く操作できるマルチセレクターが追加された本機種では使うメリットが全くありません。

「フォーカススタンダード」やら「フォーカスセット」など名称も機能もややこしいので上手く統合すべきです。せめてデフォルトでフォーカス枠移動時はオレンジに点灯するよう仕様変更して欲しい。これもファームウェアで簡単に対応できそうな部分です。

追記:α7R IV、α7Cなど新機種ではフォーカス枠の色指定が可能になりました。α7IIIは未対応のままでしょうが次機種では採用確定でしょう。

縦横比の種類が少ない

SONYのαシリーズは選択できる画像アスペクト比/縦横比が

「3:2と16:9」と2種類のみです。

他社ミラーレスは当たり前のように

【3:2】【4:3】【1:1】【16:9】と一通り揃っている。

SONYコンデジのサイバーショットシリーズは他社と同じく4種類選択可。と言うことは技術的な問題があるわけでもない。

私はこのブログやオークションなどの物撮りに1:1や4:3を多用しますし

インスタなどで1:1スクエアの需要も高まっているなか、意図的に縦横比を制限することのメリットってありますかね?

追記:α7R IV、α7Cなどの新機種で【4:3】【1:1】が追加されました。

アイピースカップが汚れやすい

これが一番地味だけど不満度は高い。

ファインダー接眼部の「アイピースカップ FDA-EP18」はラバーの材質が悪いのか、やたらホコリがまとわりつく。

ウール系の服を着ている時は少し擦れると糸クズだらけで、イ~ッてなりますw

手入れするにも乾きずらい隙間があるので水の丸洗いは難しく、毎回ウェットティッシュで拭き取っている。

以前使用していたCanon EOSのアイピースはサラッとしたラバーでホコリなどは気にならなかった。

SONYは一部レンズのズームリングなどのラバーも同様の傾向であまり感心しない。

まとめ

最後に思い出しましたがバルブ撮影時に露光経過時間の表示がないのも不便です。Canon EOSにはあったのでなおさら。

凡庸ユーザーの私が感じた不満点は以上です。初代α7から使用した私の経験では第三世代でようやく他メーカーのユーザーにも勧められるレベルに到達したと思います。

しかしソフト、ハード面共に改良の余地はまだまだ残されており、α7III固有の問題と言うよりSONY αに共通する不満要素が多いですね。

巷でのα7シリーズの不満はグリップの小指余りが良く言われていますが、平均的な私の手の大きさだと特に気になりません。

メニュー画面の煩雑さも慣れましたし、自分のカスタムメニュー作れば良いだけです。ボディに付属しないバッテリーチャージャーは安い互換品で十分。

以上、SONY α7IIIを使って感じた不満点のレビューでした。

コメントを残す