【FLASH FUJICA】を改造したレンズ「FUJINON 38mm F2.8(Eマウント)」の実写レビュー

FLASH FUJICA/FUJINON 38mm F2.8作例

ボディ:SONY α7III

Adobe LightroomでRAW現像。

撮影場所は大阪 中之島辺りをぶらぶらと散策

フラッシュフジカに搭載された「FUJINON 38mm F2.8」は4群4枚のレンズ構成。

この手のコンパクトカメラは3群4枚のテッサー型が定番で多くのメーカーもそれを採用したが、

何故がフジはフラッシュフジカ以降の普及コンパクトカメラにも独自の4群4枚を搭載していたようだ。

テッサーの後群の貼り合わせレンズを分離させたような構成(変形テッサーとでも呼ぶのでしょうか?)だがこれが光学性能向上かコストダウンどちらを図ったものか今更分からないが、写りに関して悪い評判は見かけない。

開放絞り+最短撮影距離で撮影。

最短撮影距離は仕様0.9mを改造後に0.85m程度に短縮したが、実用上の効果は薄い。また若干の樽型歪曲もあるかも。

中央部を拡大。

開放絞りでは球面収差の影響か若干ソフトな描写です。軸上色収差などもありそう。

まぁコンパクトカメラの性質上、開放性能で良し悪しを判断するのは野暮ってものですね。一眼用交換レンズと比較すべきはCONTAX T2以降ブームになった高級コンパクト機たちでしょう。

橋の下にアオサギがいたので絞って撮影。

ピント部拡大。

アオサギと岩のディテールもしっかり描写してます。

中央部は意外と良好な写りで感心するのですが、周辺部はいくら絞っても像の流れが少しありますね。パッと見では目立ちませんが。

真っ先に考えられる要因は改造の精度不良による光軸ズレ(偏心)

デジタルノギスで測ってマウント面からの平行誤差は0.2mm以下に収まっているんだけど、どうなんだろうか。片ボケなら明らかに光軸ズレですが周辺全体が流れ気味なんですよね。

他にもレンズの素の性能、CMOSセンサーとの相性など複数可能性はありますから素人判断では何とも言えません。

以下で中央、左右の拡大をしてみました。

中央部拡大。建物も手前の信号機もディテール良好です。

右下拡大。ディテールは確認できますが、ちょっと危うい。

周辺光量落ちは大きいですがマゼンタ被りはなさそうです。

左上拡大。隅の方が被写界深度から外れている、と言うよりも結像していないように見えます。

まぁこのユルさを許容した上で、写真表現として活かせられれば全然アリです。

このレンズ階調性が狭いのかシャドウがドスンと落ちることがあります。

RAW現像で調整していても、明らかに普通のレンズとは違うトーンが出ることもあり中々個性を感じます。

レンズが小さくて軽いことや、38mmが気兼ねなくスナップできる絶妙な画角で思いのほか使いやすい。

本来のフラッシュフジカはレンズにある距離指標マークを目安に「ゾーンフォーカス」で目測ピント合わせを行いますが、デジタル撮影でそれを行うと流石にピントのズレは分かります。

広角寄りの標準画角と最短撮影距離の長さからボケ強調するのは不向きです。

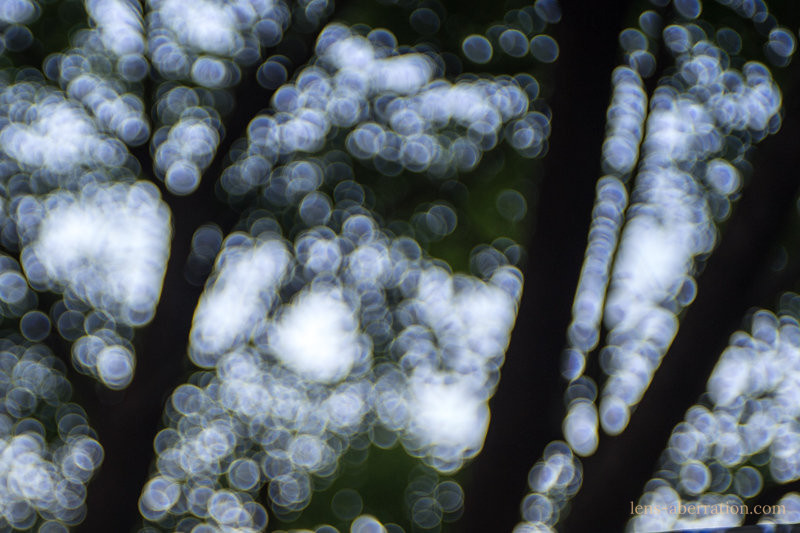

しかし玉ボケ部を拡大してみると中々のバブルボケが出ている。

思うよりも近接撮影出来ないのが歯痒い。

うんうん、やっぱり40mm前後の画角はスナップに使いやすい。

正規の交換レンズと比べれば流石に見劣りしますがこれだけ写れば文句なし、初めての改造レンズとしては一応成功としておきます。

実はこれに味をしめて他の改造レンズの製作を始めちゃってます笑

以上【FLASH FUJICA/FUJINON 38mm F2.8】の実写レビューでした。

コメント