【YASHICA ELECTRO 35MC】のレンズを取り出してライカMマウントにDIY改造してみました。

小さい!オシャレ!ヤシカエレクトロ35MC

今までは改造に用いる機種にこだわりはなく「○個まとめて出品」みたいなジャンク品から選んでいたが、今回は1972年に発売された【YASHICA ELECTRO 35MC】がかなり改造向きなのではと思い指名買い。

いきなり改造に取り掛かるのも惜しくなるイイカメラなのでちょっと紹介。

手に入れたエレクトロ35MCは動作未確認のほぼジャンク品。

パッと見の状態は良さそうだがトップカバーには凹み、電池室に液漏れがあり電池を入れても反応なし。

試しに接点を磨いてみるとすんなり通電し露出計やシャッター機構も見た感じ正常に作動しているようだ。よく故障するらしい上面のグリーンランプも点灯する。

うぅ~む、再起不能のボロカメラなら遠慮なくバラせるのだがカメラとしてまだ生きているのはちょっと気が引けるんだよなぁ…

まぁ今回は手元に来たのも縁なのでドナーとしてレンズを提供してもらおう。

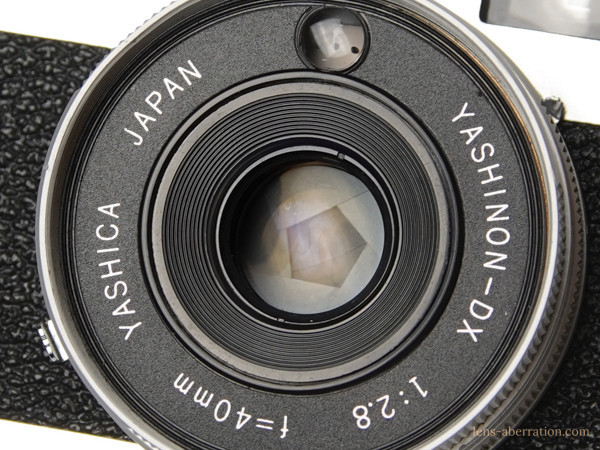

搭載レンズは「YASHINON-DX 40mm F2.8」4群4枚構成で変形テッサー型?

そして今回この機種を選んだ最大のポイントが絞り機構です。

上の画像で見えますかね?廉価機のでありながらも本格的な5枚の絞り羽根がある!

ヤシカエレクトロ35シリーズは「絞り優先AE」を採用したカメラ。最も廉価な35MCでも絞り羽根とシャッター機構がそれぞれ独立しているのです。

このクラスのコンパクトカメラはシャッターと絞りを兼ねた「ビハインドシャッター」が定番で、露出や絞りはカメラ任せのプログラムオートがほとんどです。

その場合、改造後に絞りを操作するには部品加工するか固定絞りで完成させることになります。この35MCは面倒な工程が全く必要なく絞りをソックリそのまま流用出来ます。

ピント合わせはヤシカエレクトロ35シリーズで唯一の目測式でファインダーからはピントが合っているかを確認できません。

絞りリングは一段ずつのクリックで絞り値の上には「晴れ・曇り・室内」のピクトグラムがあり初心者でも使いやすい。

最短撮影距離は「0.9m」でまぁ時代的には普通ですが、改造後もこれでは不便なのでライカM+マウントアダプターで使用することでより近接撮影を可能にする。

肝心のレンズコンディションはカビはないものの、後群に薄クモリが少しあった。貼り合わせのないレンズなのでバルサム切れの心配はなく分解清掃でキレイになる可能性が高い。

裏蓋オープン。必要最低限のシンプルな作りです。数十年前のカメラなんでモルトは流石にボロボロ。

奥にシャッター羽根が見えますがバックフォーカスは割と余裕がありそう。

レンズなしのα7IIIと並べてもこんなにも小さい。ハーフカメラ並のコンパクトさに金属の手触りと程よい重さはプラ製カメラでは味わえない贅沢。

今持ち歩いていると誰が見てもオシャレと思うような可愛らしいカメラです。

分解・改造

さて本題のレンズ取り外しに掛かります。手順を簡単に書くと

・外装のネジ、巻き上げ、チャージレバーを外す。

・トップ、ボトムカバーを外す。

・貼り革を剥がしレンズボード固定のネジを外す。

・配線を切りレンズボードを取り外す。

ここまでは非常に簡単で改造に必要なのはレンズボードのみです。

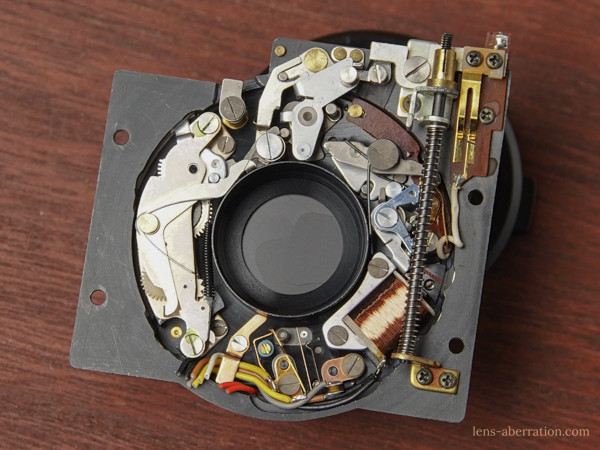

取り出したレンズボードを裏返すとシャッター機構や露出計、セルフタイマーなど精密部品がビッシリ詰め込まれています。こう言う小型化の技術は日本メーカーの十八番だったんですねぇ。

後は不要な部品をどんどん取り除いてフランジバックなど確認しながら加工します。

開けてみないと分からないレンズボード基部の素材はアルミ合金で加工しやすいものだった。これが大口径レンズ搭載のカメラだと頑丈なステンレス製の場合がありそれなりの工具が必要になる。

これが完成形。予想よりもバックフォーカスが短かくパンケーキ並の薄さとなり重量は約70gに仕上がった。

改造に使用した部品は

・L39⇒ライカM変換アダプター

・L39ボディキャップ

目を惹くシルバー鏡胴がカメラに装着した時のアクセントになりデジタル使用では大して意味のないお天気アイコンも遊び心として面白いね。

マウント側はこんな感じ。ライカL⇒Mアダプターはエポキシ接着剤と鏡胴内側からのネジ止めで固定。今のところ実用十分な強度は確保出来ており精度もかなりいい感じで無限遠も出ている。

レンズシャッターは取り除いたので絞りが後部に露出するようになりました。その他にほとんどの部品を取り払った結果マウント内部は隙間が多く光漏れが顕著に。

そこでL39ボディキャップを加工してマウント内側に接着。

キャップ内側には反射軽減としてアクリルガッシュ・ジェットブラックを塗装した。

SONY α7IIIに装着。そしてライカMマウントに改造した最大の理由がコレ。

AFアダプター「TECHART LM-EA7」です。これを使ってのAF撮影と最短距離の短縮が目標でした。

フィルターとレンズフード「CONTAX GG-2」を装着してシルバー成分を追加。

見た目は満足の行く仕上がりになりましたが、さて肝心の描写はどうでしょう?

少し試し撮りした限りは開放のコントラストは低め、絞れば中央部は感心するほど良く写りますが画面隅は像面湾曲の影響で流れ気味でしょうかねぇ 後に実写レビューとしてまとめる予定です。

まぁともかく改造に失敗してカメラをおしゃかにすると言うバチ当たりな結果は回避出来て良かった。

以上【YASHICA ELECTRO 35MC】のレンズ改造レビューでした。

【改造レンズ】α7III×YASHICA ELECTRO 35MC 実写レビュー

コメント

はじめまして。この文章を拝見したとすごく有益だと感じました。一つの不明なところについてお聞きしたいですが、私は今レンズボードまで分解していましたが、この後どうしても前部のレンズとレンズボードとうまく離れなくなってしまいました。その際に、レンズボードにあるシャッタ機構などの部品をすべて取り外れる必要がありますか?どうぞよろしくおねがいします。

遊々舞さん

ブログをご覧頂きありがとうございます。

当時の記憶を頼りにした説明なので曖昧になってしまうことをご了承ください。

レンズ前部とレンズボードを分離させるには、レンズフロント側からもアクセスする必要がありました。

こちらの記事にもレンズ分解の一部を掲載しています。

レンズユニットを取り外した後、周囲の3つの真鍮部品を回して外すと、より先に分解できます。

また元のカメラに戻すことは考えていないので、改造に不要なレンズシャッター機構の部品は破壊的に除去しています。

ご返信いただきありがとうございました。

先ほどharunonさんのアドバイスに従い、やっと成功にレンズを分離させました。でも確かに、分解したと絞りの部分が露出となり、結構光漏れるそうと感じし、また後部の隙間を塞がなければなりません。

どちらにしても、ご意見いただき感謝を申し上げます。改造レンズを共に楽しみましょう。

遊々舞さん

お役に立てましたら嬉しく思います。力作の改造レンズに仕上がると良いですね~